今回は「怪獣8号 THE GAME」のレビューをしていきますね

怪獣8号 THE GAMEで楽しむ圧倒的没入アクションと立体戦術

圧倒的没入感!フルボイスで描かれる怪獣討伐の世界

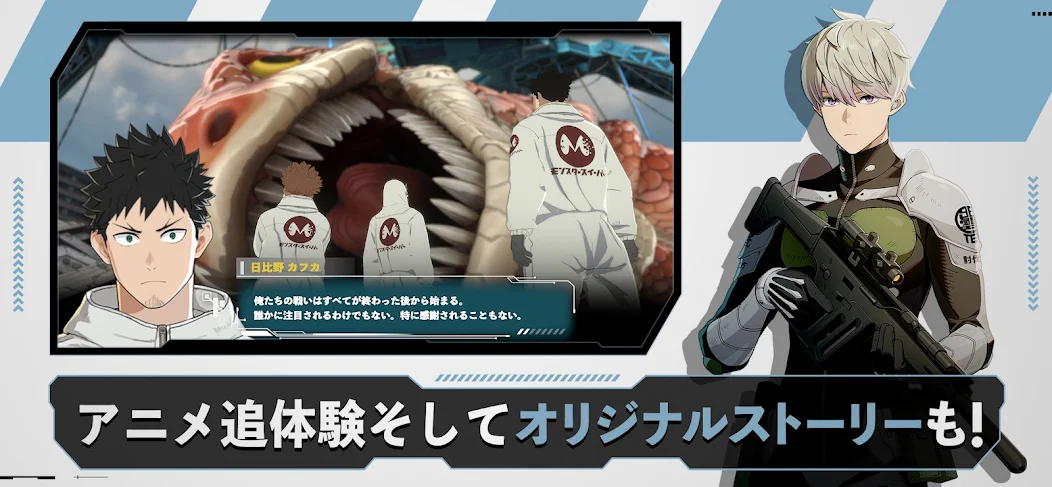

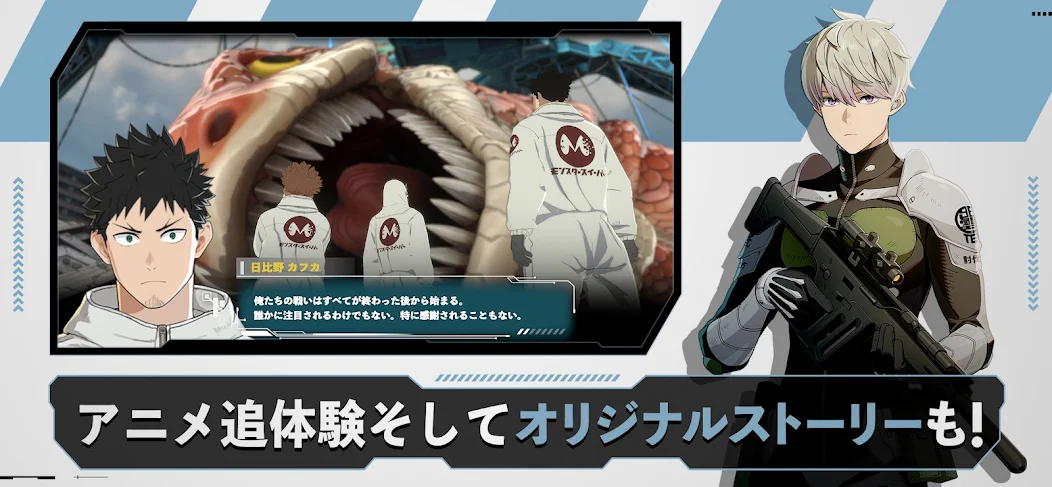

――冒頭、主人公・日比野カフカが叫びます。「俺は怪獣になっても――人間を守る!」

この一声から始まる演出は、アニメ映像とフルボイスが連動し、カフカや市川レノ、四ノ宮キコルといったキャラの葛藤をリアルに再現します。原作ファンはもちろん、初めて触れるプレイヤーもその世界観にぐっと引き込まれるはずです。

プレイヤーは防衛隊員として多彩なステージミッションに挑戦。

・プレイヤーの選択で変化する仲間との関係性

・ストーリーパートと戦闘パートのシームレス切り替え

・アニメのようなテンポ感で進行

これらが組み合わさり、“自分だけの怪獣8号体験”を提供します。

3Dフィールドを駆け回れ!革新アクションRPGの魅力

都市部、地下施設、山岳地帯など、多彩な立体マップを自由に移動。

・ジャンプ、壁走り、滑空を駆使して背部や空中部位の弱点を狙う戦術

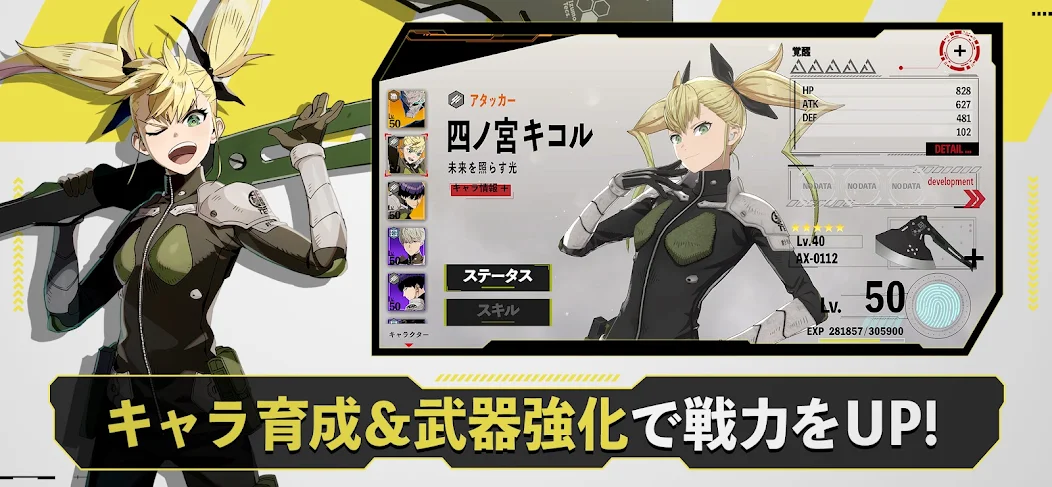

・四ノ宮キコルの高速突進+広範囲スキル、“ヒット&アウェイ”戦法

・保科宗四郎の接近戦特化によるポジショニングが鍵

・崩壊ギミックや爆発物を利用した戦況一変の演出

操作はタップ+スワイプに加え、長押しや回避アクションも実装。

スマホでありながらコンソールゲーム並みの操作感を実現しています。

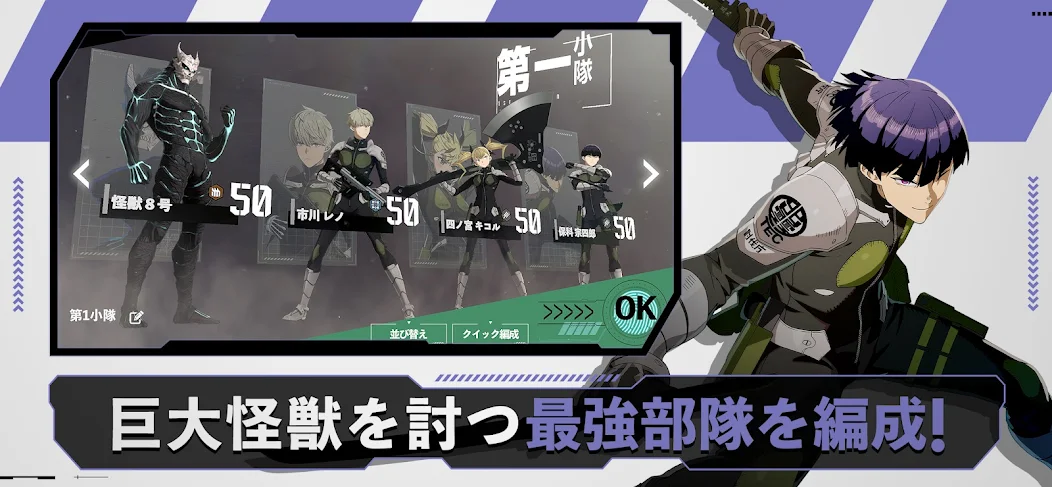

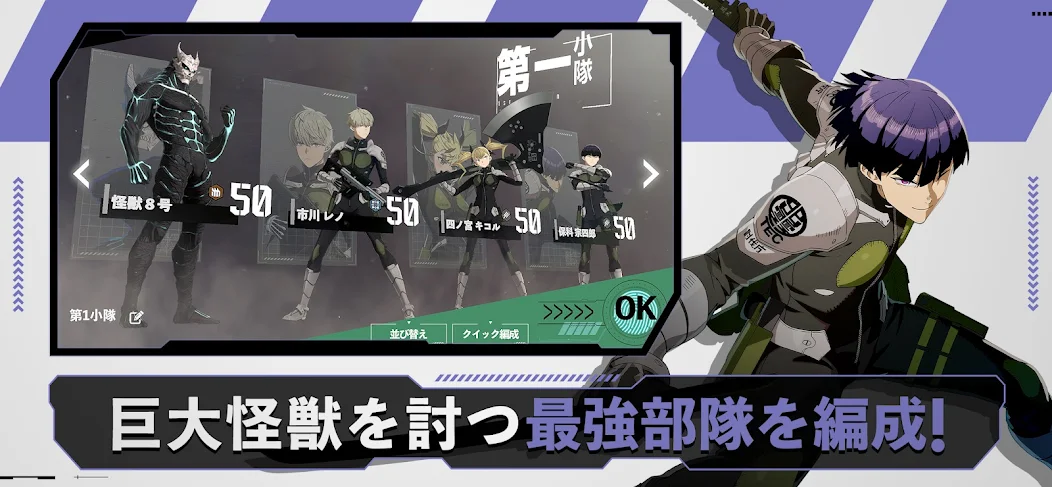

怪獣8号 THE GAME 戦力強化と属性戦略の極意

効率的な強化ルートで戦力を爆発的にアップ

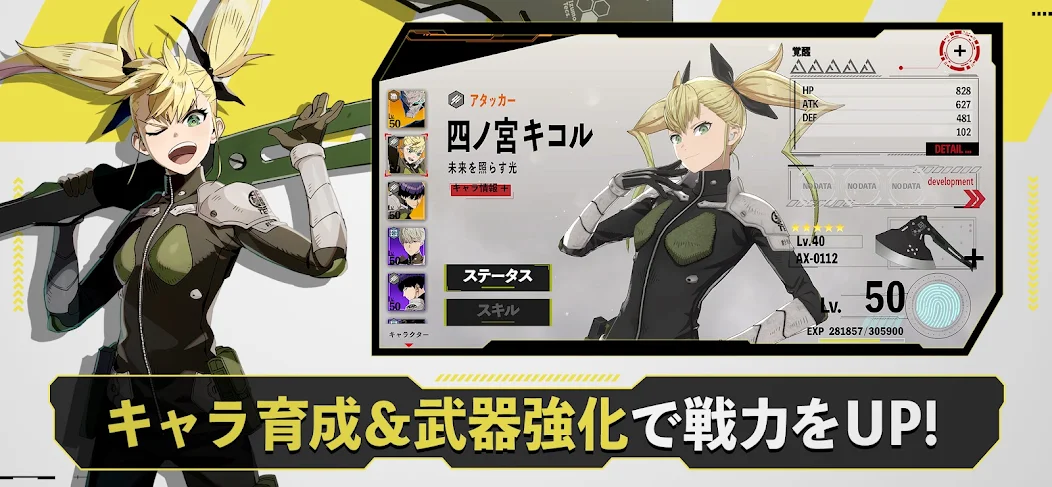

強化の要は“限界突破”と“スキルレベルアップ”。

任務やバトルで得た素材を活用し、キャラごとに用意された「開放任務」をクリアすると、ステータスが段階的に解放されます。

最大で2~3倍の戦力差を実感できるのは大きな魅力です。

強化素材の収集は以下が効率的です。

- デイリーミッション

- 討伐戦

- 遠征モード

特に曜日ごとにドロップ素材が変わる“特務演習”を上手く活用し、育成計画を立てましょう。

武器は改造で基本性能を底上げし、“チップ装着”で特殊効果を追加可能。

火力特化、耐久特化など、自分のプレイスタイルに合わせたカスタマイズが楽しめます。

属性相性を活かしてボス戦を制覇する戦術

本作には「物理」「熱」「冷気」「電撃」など複数の属性があり、怪獣ごとに弱点が異なります。

- 熱属性に強い中型怪獣には、冷気や電撃スキル持ちを編成

- 武器属性を変えることで同一キャラが得意な敵を切り替え

- ボス戦前に属性情報を確認し、最適なキャラと武器を準備

属性強化スキルを持つキャラ同士を組み合わせれば、パーティ全体の火力が底上げ可能。

スキル発動順やバフ重ねのタイミングが結果を左右するため、ただのオート任せでは味わえない緊張感があります。

怪獣8号 THE GAME 攻略テクニック&キャラ育成法

スキル連携で大型怪獣を一瞬で制圧するテクニック

大型怪獣とのバトルはスキルチェインが勝敗を分けます。

- 市川レノのスタン系スキルで敵を行動不能に

- 続けて日比野カフカの高火力スキルを叩き込むと、2~3倍のダメージを狙える

敵の攻撃には一瞬の“タメ動作”があり、その際に回避スキルを使えば無傷でチャンスを作り出せます。

無理に攻め続けると被ダメージが蓄積し、回復アイテムの消費が増える点には要注意。

攻略の基本は“避ける”を重視し、スキル連携と回避タイミングを見極めることです。

キャラ別おすすめ育成方針で戦略性アップ

- 日比野カフカ:高火力+自己回復の“前線維持型”。スキルレベルを上げるほど戦力の核に

- 四ノ宮キコル:機動性と範囲攻撃に優れた“制圧型”。雑魚処理&スピード周回で活躍、クリティカル特化武器と相性抜群

- 市川レノ:補助+状態異常スキルが得意な“サポート型”。デバフ付与武器との組み合わせでボス戦を支援

各キャラには役割を明確にした育成方針を設定することで、パーティの戦略性が一層高まります。

まとめ

怪獣8号 THE GAMEはフルボイス×アニメ演出による没入感と、立体フィールドでの爽快アクションが魅力です。

また、戦力強化や属性戦略、スキル連携といった深い育成要素と戦術性がプレイヤーを飽きさせません。

多彩なキャラ育成と武器カスタマイズで自分だけの戦い方を追求できる一作です。

今すぐプレイして、あなたも怪獣討伐隊の一員となりましょう。

コメント